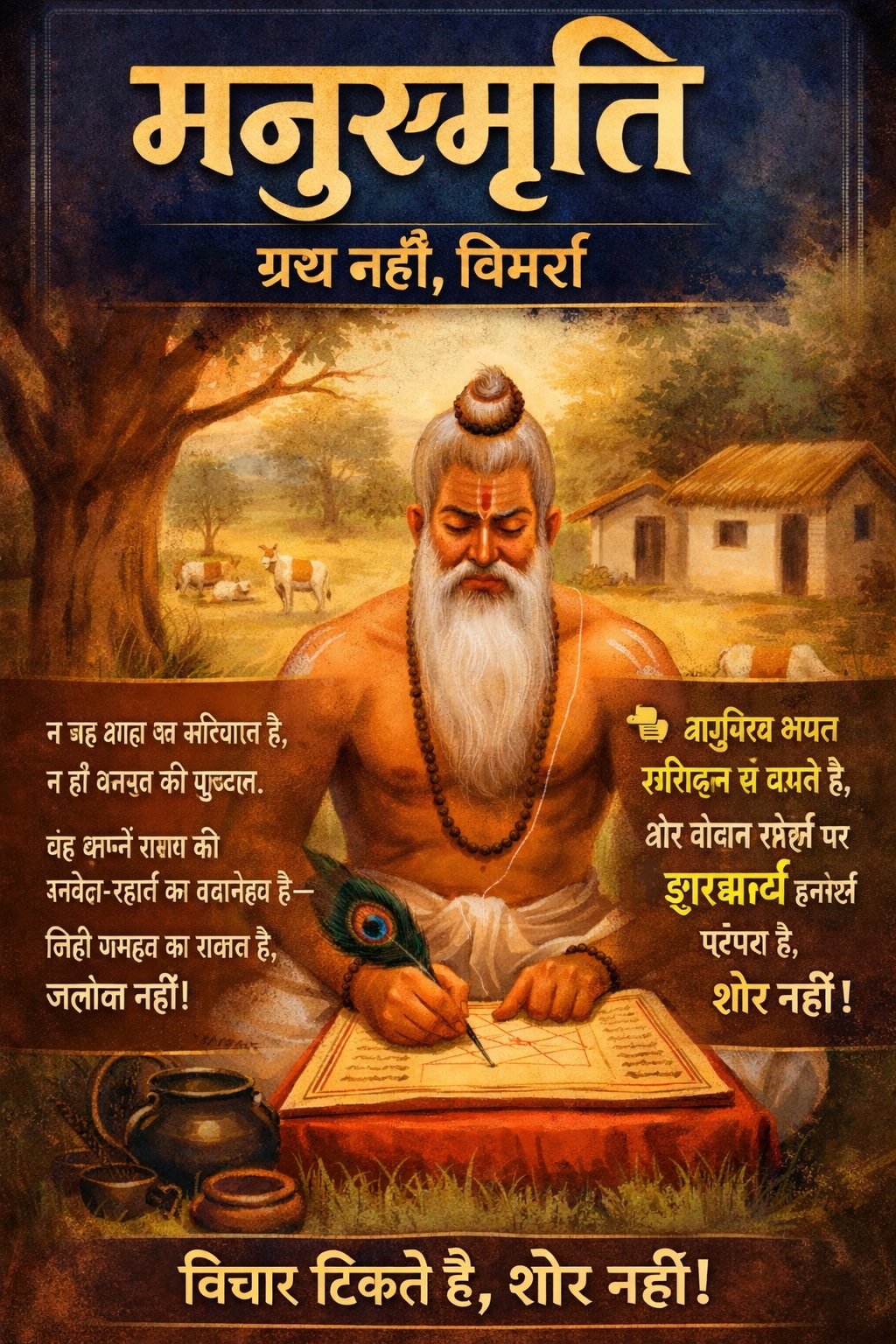

शास्त्रार्थ की परंपरा और शोर का वर्तमान

भारतीय बौद्धिक परंपरा का मूल स्वभाव टकराव नहीं, शास्त्रार्थ रहा है। यहाँ मतभेदों को आग से नहीं, तर्क से परखा गया; असहमति को अपमान नहीं, संवाद का अवसर माना गया। यही कारण है कि विचारों की बहुलता के बावजूद समाज लंबे समय तक संतुलन बनाए रख सका। किंतु जब विमर्श की जगह प्रतीकात्मक उग्रता ले लेती है, तब प्रश्न केवल असहमति का नहीं रह जाता, बल्कि बौद्धिक गिरावट का बन जाता है।

इतिहास के तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट है कि किसी भी शासक ने कभी अपनी संपूर्ण शासन-व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर नहीं चलाई। इसके बावजूद आज इसके नाम मात्र से जिस तरह की असहजता और आक्रोश उभरते हैं, वह अपने-आप में विचारणीय है। यदि कोई ऐतिहासिक तथ्य व्यवहार में रहा ही नहीं, तो उसके विरुद्ध इतना उग्र भाव क्यों?

अक्सर सार्वजनिक विमर्श में यह वाक्य दोहराया जाता है कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि कोई भी गंभीर स्वर यह मांग नहीं कर रहा कि देश मनुस्मृति से संचालित हो। जिन लोगों को यह बात सुनाई जाती है, वे स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आधुनिक भारत का संचालन भारतीय संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसे में बार-बार इस तरह की घोषणा करना संवाद से अधिक, उत्तेजना का निर्माण प्रतीत होता है।

विडंबना यह है कि इस कृत्रिम टकराव में मनुस्मृति को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है—विचार के लिए नहीं, प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए। सोशल मीडिया के युग में यह प्रवृत्ति और स्पष्ट हो जाती है, जहाँ जटिल विषयों को सरलीकृत नारों में बदल दिया जाता है। उद्देश्य विमर्श नहीं रहता, बल्कि दृश्यता और वायरल प्रभाव बन जाता है।

वास्तविकता यह है कि मनुस्मृति मानव सभ्यता की प्रारंभिक सामाजिक-नैतिक संहिताओं में से एक रही है। न तो आज कोई यह दावा करता है कि आधुनिक भारत को ऐसी प्राचीन संहिता से चलाया जाना चाहिए, और न ही कोई गंभीर चिंतन ऐसा आग्रह करता है। जब कुछ दशकों में संविधान में संशोधन संभव हैं, तो हजारों वर्ष पुराने ग्रंथ से शासन की अपेक्षा करना व्यावहारिक भी नहीं है।

इसके साथ-साथ यह समझना भी आवश्यक है कि भारतीय परंपरा किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं रही है। अलग-अलग कालखंडों में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अनेक संहिताएँ रची गईं। अर्थशास्त्र ने राज्य, प्रशासन और अर्थव्यवस्था की व्यावहारिक समझ दी, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति जैसे ग्रंथों ने न्याय, दायित्व और सामाजिक आचरण पर विस्तार से विचार किया। इन सभी का उद्देश्य अपने समय के समाज को व्यवस्थित करना था, न कि भविष्य के लिए शाश्वत शासन-सूत्र तय करना।

ऐसे व्यापक संदर्भ को नज़रअंदाज़ कर किसी एक ग्रंथ को विरोध का स्थायी केंद्र बना देना न ऐतिहासिक दृष्टि से उचित है, न बौद्धिक दृष्टि से। सनातन परंपरा में ग्रंथों पर प्रश्न उठे हैं, उनकी व्याख्याएँ बदली हैं, और समय के साथ नए मार्ग अपनाए गए हैं। किंतु ग्रंथ-दहन या प्रतीकात्मक उग्रता कभी संवाद का माध्यम नहीं रही।

भारत का समाज सहिष्णु है, पर सहिष्णुता का अर्थ मौन नहीं होता। जब असहमति के नाम पर बार-बार अभद्रता को मंच दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। कोई भी सभ्य समाज मर्यादा-विहीन व्यवहार को अनंत काल तक स्वीकार नहीं कर सकता।

अंततः, शोर भले ही क्षणिक रूप से ध्यान खींच ले,

पर इतिहास और समाज दोनों उसी संवाद को याद रखते हैं

जो तर्क, मर्यादा और विवेक पर आधारित हो।