नया लेबर कोड: यह कानून नहीं, मज़दूरों पर थोपे गए बाज़ार का फ़रमान है

✍️ हरिदयाल तिवारी

भारत का श्रम इतिहास इस बात का गवाह है कि मजदूर अधिकार संघर्ष और खून-पसीने से पैदा हुए हैं, किसी चैरिटी से नहीं। लेकिन नया लेबर कोड जिस तेजी से थोप दिया गया, वह ऐसा लगता है जैसे सत्ता ने बरसों की लड़ाई को एक ही पैराग्राफ़ में मिटा देने की कसम खा ली हो। यह सुधार नहीं, एक सुनियोजित ढांचा है जिसमें मजदूर को ‘लागत’ और पूँजीपति को ‘सुविधा’ मान लिया गया है।

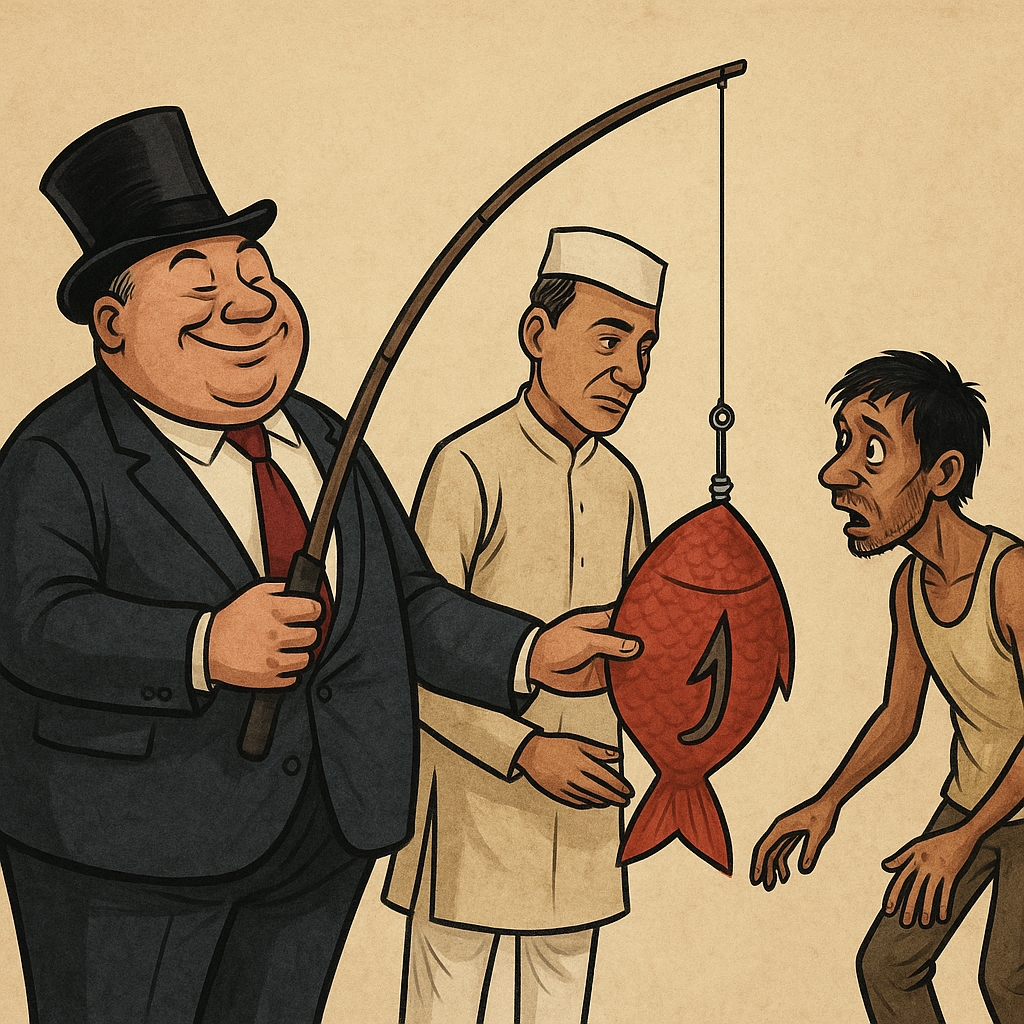

सरकार दावा करती है कि उसने 44 जटिल श्रम कानूनों को चार सरल कोड में बदल दिया। लेकिन यह सरलता मजदूर के लिए नहीं, मालिक के लिए है। यह ऐसा ही है जैसे शेर और बकरी दोनों को जंगल की “आज़ादी” देने की घोषणा की जाए और इसे निष्पक्षता बताया जाए।

सबसे बड़ा वार नौकरी की स्थिरता पर है। फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान मजदूर को स्थायी श्रमिक से एक “रीयूज़ेबल संसाधन” में बदल देता है—उपयोग करो, बदल दो, सस्ता मिल जाए तो और अच्छा। जब नौकरी ही फिसलन भरी ज़मीन पर टिकाई जाए, तो ग्रेच्युटी, PF, बीमा, मेडिकल—ये सब सिर्फ़ सरकारी भाषण के शोपीस बनकर रह जाते हैं। मज़दूर के लिए लाभ नहीं, बल्कि लुभावनी घोषणाएँ, जिनके नीचे उसका भविष्य धँसता है।

और सबसे बड़ा प्रहार—हड़ताल का अधिकार लगभग निष्प्रभावी। एक मजदूर अगर अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता, तो यह लोकतंत्र का कौन-सा रूप है? हड़ताल पर लगाए गए प्रतिबंध साफ़ बताते हैं कि इस देश में आवाज़ की अनुमति अब सिर्फ़ उन्हीं को है जिनके पास धन और प्रभाव है। मज़दूर की आवाज़ अब नियमों में बंद एक ऐसी घंटी है जिसे बजाना लगभग नामुमकिन कर दिया गया है।

महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति को सरकार प्रगतिशील कहती है, लेकिन यह प्रगतिशीलता उतनी ही खोखली है जितनी बिना नींव की दीवार। क्या भारत की खदानें, कारखाने, औद्योगिक गलियाँ रात में सुरक्षित हैं? यह समान अवसर नहीं, समान जोखिम का थोपना है। सुरक्षा का ढांचा तैयार किए बिना महिलाओं को रात में काम पर भेजना ‘बराबरी’ नहीं, हक़ के नाम पर ख़तरा बढ़ाना है।

सरकार कहती है कि अब सभी को न्यूनतम मज़दूरी मिलेगी, दस्तावेज़ मिलेंगे, और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाएगा। लेकिन मज़दूर संगठन बिल्कुल सही पूछते हैं—“इन सबका फायदा किसे मिलेगा, जब नौकरी ही टिकती नहीं?”

नए लेबर कोड का सच यही है कि यह पूँजीपति को निर्बाध अधिकार देता है—भर्ती, छंटनी, अनुबंध, काम के घंटे—सब पर मालिक की पकड़ मजबूत होती है और मजदूर की कमजोर। कानून का संतुलन एकतरफ़ा हो गया है, और यह बदलाव इतना साफ़ है कि इसे आँकड़ों में छिपाया नहीं जा सकता।

भारत की आर्थिक नीति अब उस रास्ते पर बढ़ रही है जहाँ श्रम को बोझ और पूँजी को विकास का इंजन माना जा रहा है। लेकिन देश यह भूलता जा रहा है कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उद्योग, कोई भी अर्थव्यवस्था केवल मशीनों से नहीं चलती—उसे चलाने वाला मजदूर है। और जब वही मजदूर हाशिये पर धकेल दिया जाए, तो विकास नहीं, असमानता बढ़ती है।

नया लेबर कोड मजदूरों का नहीं, बाजार का कानून है। यह उनके अधिकारों का नहीं, मालिकों की सुविधा का दस्तावेज़ है। और इस दस्तावेज़ पर मजदूर की सहमति नहीं, सिर्फ़ उनकी चुप्पी दर्ज है—जो मजबूरी के बोझ तले निकली है, न्याय की उम्मीद से नहीं।

अब सवाल सिर्फ़ इतना है:

क्या भारत एक ऐसा देश बन रहा है, जहाँ फैक्ट्रियाँ आधुनिक होंगी, लेकिन मजदूरों की हालत औपनिवेशिक जमाने जैसी?